Le soulevé de terre est reconnu comme l’un des exercices les plus globaux pour développer force et stabilité sur l’ensemble de la chaîne posteriere. Que vous débutiez ou ayez deja acquis de l’expérience, chaque variante mobilise un grand nombre de groupes musculaires et nécessite une réelle vigilance sur la gestuelle pour progresser durablement tout en protégeant le dos. Voici ce qu’on peut retenir : méthodes concrètes, astuces de praticiens et retours de terrain, pour intégrer le deadlift dans votre routine en respectant vos ressentis et votre évolution personnelle.

Quels muscles sont sollicités par le soulevé de terre ?

Pour démarrer, il vaut la peine de rappeler : le soulevé de terre demeure le mouvement phare pour activer la chaîne postérieure et faire participer simultanément bon nombre de muscles, du bas du corps jusque dans le haut du dos. Vous vous demandez sans doute précisément quels muscles se mettent au travail lors de ce mouvement ? Regardons cela simplement, avant d’aller plus loin sur les spécificités !

Lors d’un soulevé de terre traditionnel, on mobilise principalement : les ischio-jambiers (arrière des cuisses), le grand fessier, les quadriceps (devant les cuisses), les muscles lombaires (érecteurs du rachis), le dos (grand dorsal, trapèzes, rhomboïdes) et, en tant que stabilisateurs, la ceinture abdominale ainsi que les muscles des avant-bras (pour la tenue de la barre).

Il suffit d’une séance pour engager plus de 10 groupes musculaires majeurs à chaque répétition. Certains pratiquants constatent, après quelques semaines (1 à 3 séances hebdomadaires), un accroissement notable de la force sur l’ensemble de la chaîne postérieure, sans oublier une posture plus affirmée et la diminution de douleurs lombaires. (Une formatrice evoquait récemment le cas d’un debutant ayant vu sa position assise s’améliorer après un mois de deadlift.) En pratique, selon la variante choisie (classique, sumo, roumain…), le travail peut se focaliser sur les fessiers, les ischio-jambiers ou le dos. Autre point à creuser un peu plus loin !

Qu’est-ce que le soulevé de terre ? Un mouvement complet à découvrir

Dans l’univers de la musculation et du sport, le soulevé de terre traverse les époques. Né en compétition en 1977 au World’s Strongest Man, ce mouvement polyarticulaire consiste à soulever une charge depuis le sol, en engageant la totalité des muscles nécessaires pour garder les courbures du dos et propulser le poids par extension des hanches et des genoux.

Pour situer la force globale des athlètes, ce mouvement est utilisé depuis longtemps – actuellement, le record mondial atteint 545,21 kg chez les strongmen (Jean-François Caron) ou 501–505 kg pour Hafþór Björnsson (“La Montagne” dans Game of Thrones…). Mais pas besoin d’être colosse pour s’y intéresser : le deadlift s’adresse aux débutants, femmes, sportifs en réhabilitation ou seniors, à condition d’adapter le poids soulevé.

Certaines personnes remarquent d’ailleurs que “tout le corps participe” et ce n’est pas un mythe. Aucun autre exercice ne mobilise autant la chaîne musculaire postérieure. Bref, le deadlift n’est pas reservé aux bras musclés !

Inventaire anatomique : les muscles sollicités

Avant de prendre la barre, mieux vaut visualiser les principaux intervenants musculaires. On parle ici d’un effort majeur sur la chaîne postérieure, mais aussi de l’implication de muscles stabilisateurs et complémentaires.

Muscles principaux sur le soulevé de terre classique

Pour mieux comprendre, visualisez une ligne partant de la plante des pieds jusqu’à la nuque : chaque segment du corps entre en action en même temps.

- Les ischio-jambiers jouent un rôle clé lors du démarrage et à l’extension finale, redressant les hanches.

- Les fessiers interviennent puissamment surtout sur la phase debout (lockout).

- Les quadriceps prennent part dans le lancement du mouvement, générant l’effort pour décoller la charge.

- Les muscles lombaires (érecteurs du rachis) stabilisent la colonne et préviennent l’arrondi du dos.

- Dorsaux, trapèzes et rhomboïdes assurent la fixation des omoplates et la sécurité de la posture.

- La sangle abdominale (transverse et obliques contractés) agit tel une ceinture naturelle.

- Les avant-bras et les mains font preuve de grip et de force de maintien, certains pratiquants rapportent une sensation de brûlure en fin de série.

On remarque régulierement que ce mouvement “full body” génère des courbatures diversifiées, et cela reste habituel. Si aucune région n’est sollicitée après la séance, la technique ou l’intensité méritent une attention supplémentaire.

Muscles secondaires et stabilisateurs

Au-delà des grands groupes, d’autres muscles sont sollicités pour stabiliser, protéger les articulations ou contrôler l’ensemble du geste.

- Les muscles du mollet (gastrocnémiens, soléaires) interviennent surtout au départ du soulevé.

- Carré des lombes et petits muscles spinaux, essentiels au maintien statique du tronc.

- Deltoïdes postérieurs contribuent à l’alignement des épaules.

En pratique, l’implication précise dépend de votre morphologie, de la largeur de prise et du degré de flexion des genoux : une coach spécialisée signale que la variante “sumo” modifie complètement le ressenti musculaire. D’ailleurs, certains pratiquants aiment observer leur posture en miroir pour mieux percevoir les différentes sollicitations, mais chacun trouve ses propres reperes.

Chaîne postérieure vs chaîne antérieure : le grand débat

Le soulevé cible originellement la chaîne postérieure (dos et jambes pour la station debout). Pourtant, on constate que la chaîne antérieure (quadriceps, abdominaux) joue également un rôle contestable si le départ du mouvement est bas ou si l’explosivité est recherchée sur la montée.

Selon de récentes analyses EMG, l’engagement maximal de la chaîne postérieure se voit sur le soulevé de terre roumain. À l’opposé, le sumo deadlift accentue le recrutement des quadriceps et abdos. Enfin, le dos est d’autant plus sollicité que la charge grimpe : à partir de 80–85 % de votre 1RM, le grand dorsal est particulièrement impliqué (certains rapportent “une vraie brûlure” en fin de série).

Techniques de soulevé de terre et variantes

Quand il s’agit d’affiner la sollicitation musculaire, chaque variante du deadlift vient moduler le ciblage : changer la prise ou l’écartement des pieds suffit à modifier l’impact. On comprend alors pourquoi de nombreux entraîneurs ne cessent de proposer de nouveaux réglages, meme après des annees d’expérience.

Deadlift classique

C’est la version la plus répandue : prise en pronation, pieds dans l’axe des hanches, dos rectiligne, et on soulève la charge du sol. Ce qui étonne parfois, c’est l’équilibre entre le travail des jambes, des fessiers et du dos. D’après certains coachs, une récupération de deux minutes entre les séries suffit autour de 70–85 % du 1RM pour la majorité des pratiquants.

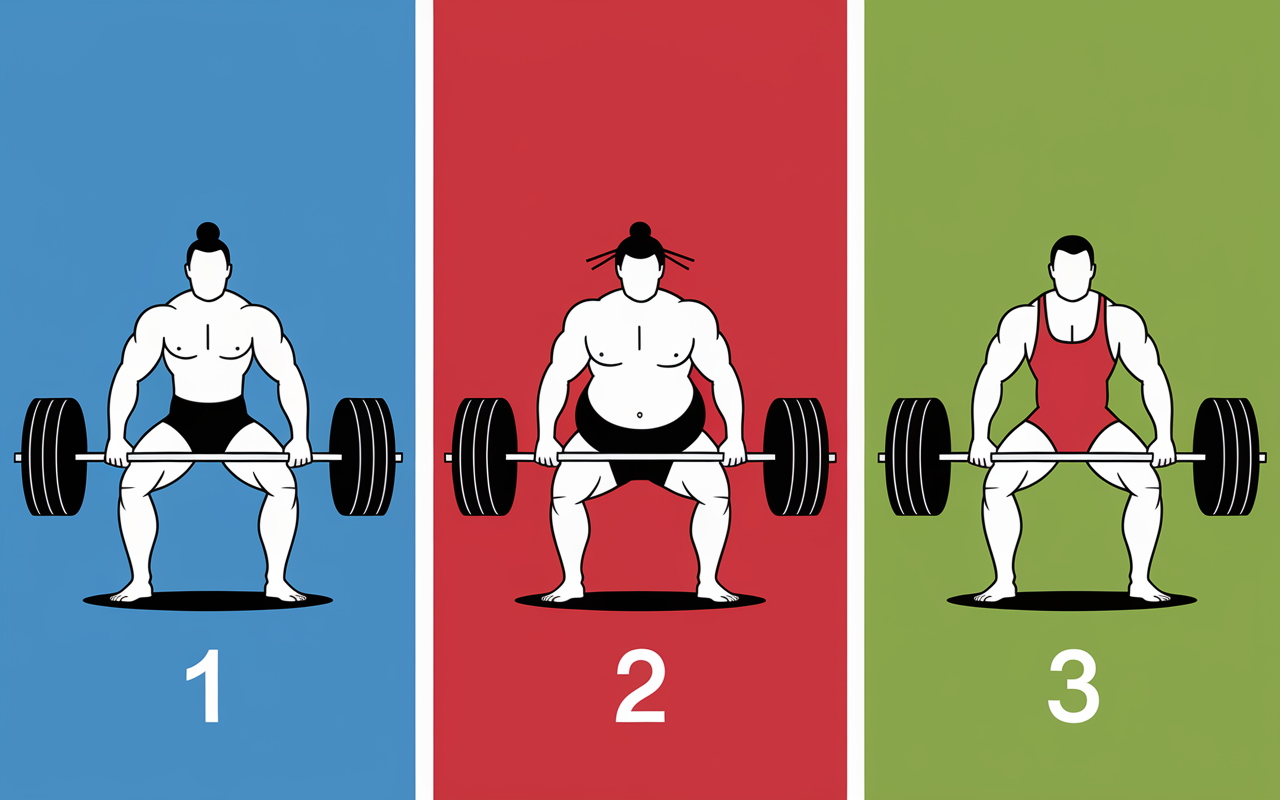

Soulevé de terre sumo

Pieds largement écartés, mains positionnées à l’intérieur : cette variante limite la flexion du dos et accentue le recrutement des quadriceps. Les fessiers tirent aussi parti d’un engagement supérieur, parfait si vous souhaitez développer votre puissance sur le bas du corps.

Soulevé de terre roumain

On démarre debout, la barre au niveau des cuisses, genoux à peine fléchis : ici, les ischio-jambiers et lombaires sont les premiers concernés. Cette variante, très prisée pour allonger la chaîne postérieure, renforce efficacement la stabilité des lombaires. Attention, tout de meme, la gestion de l’amplitude demande de l’habitude, sans quoi il arrive qu’un débutant “surveille son dos fondant” en récupération. Un physiothérapeute recommande d’y aller prudemment sur l’amplitude quand on débute.

D’autres variantes (trap bar, jambes tendues, kettlebell, suitcase)

La trap bar représente une option envisageable pour sécuriser la posture lombaire et faciliter une position droite, notamment en réathlétisation. Les élastiques (de 10 à 60 kg de résistance selon la gamme) permettent d’ajuster la courbe de progression et de moduler l’intensité avec plus de prudence.

- En jambes tendues, c’est l’accent sur les ischio-jambiers et fessiers qui prime.

- Le deadlift avec kettlebell, facilement accessible à la maison, aide à se lancer sans matériel encombrant.

- Le suitcase deadlift (barre d’un côté) développe spécifiquement l’équilibre et la coordination.

Le choix de la variante idéale ? Il semble logique de tester et comparer les sensations pour trouver sa préférence. Pour finir, on peut simuler sa charge maximale (1RM) selon la variante, afin de voir concrètement ses progrès sur 6 à 8 semaines.

Comment bien exécuter le soulevé de terre ? Conseils de coach

La sécurité prime si l’on souhaite progresser sans danger. Il arrive que la motivation pousse à charger trop vite la barre, au risque de fausser la technique. Une coach professionnelle aime rappeler : “Un deadlift mal exécuté peut générer des courbatures prolongées dans le dos.” Est-ce vraiment rentable ? Mieux vaut juste ralentir et observer sa gestuelle.

Positionnement et prise en main

Pieds dans l’axe des hanches, poings serrés autour de la barre, dos bien plat : ce sont les fondamentaux. Le regard reste haut, la poitrine s’ouvre. Pour une respiration correcte, inspirez en préparation, bloquez la sangle abdominale et soufflez à mi-parcours.

- Une charge ajustée à votre niveau (débutant : 40–60 % du poids du corps, avancé : 70–85 % du 1RM)

- Ceinture lombaire recommandée dès que l’intensité monte ou si vous avez déjà eu des douleurs

- Prise mixte (une paume vers soi, une paume tournée vers l’extérieur) si la barre commence à glisser

Enfin, la période de récupération entre les séries est elle aussi incontournable : une vingtaine de minutes peuvent être nécessaires pour restaurer le tonus musculaire tout en gardant la fluidité du mouvement.

Respiration et rythme

L’ajustement du souffle influence la capacité à préserver la colonne et à maintenir la puissance à la remontée. Certains pratiquants “expulsent” l’air en se relevant, d’autres préfèrent une expiration maîtrisée, principalement sur les séries courtes et lourdes (3 à 5 répétitions à 85–95 % du 1RM).

Ce qui semble fondamental : éviter par-dessus tout d’avoir l’abdomen relâché. La sangle abdominale joue véritablement le rôle de socle stabilisateur, bien plus qu’un simple muscle complémentaire. Si vous sentez une contraction profonde dans le ventre à la fin du mouvement concentrique, cela semble indiquer que le geste est bien sécurisé.

Sécurité et prévention des blessures

Aucune séance de soulevé de terre ne peut se considérer complète sans une vigilance accrue sur la sécurité. Sur le terrain, le souci principal reste le “dos rond” et la douleur lombaire. Il arrive à nombre d’utilisateurs d’avoir en mémoire la mésaventure d’un ami trop pressé d’augmenter la charge, se retrouvant avec une lombalgie durant une semaine… rien de plus évitable.

Les erreurs fréquentes à corriger

- Dos arrondi, en perte de contrôle du mouvement (le classique à surveiller)

- Barre trop éloignée du corps dès le décollage

- Positionnement hasardeux des pieds

- Charge excessive, sans montée progressive

Pour limiter ces écueils, on recommande souvent de filmer son geste, d’analyser la courbure lombaire et de contrôler visuellement chaque série. Si un doute subsiste, solliciter l’avis d’un coach diplômé change la donne. Certains professionnels estiment que l’évaluation extérieure permet d’éviter la majorité des erreurs répétées.

Prenez aussi soin des temps de récupération : deux à trois minutes semblent judicieux, surtout dès qu’une sensation inhabituelle de fatigue lombaire apparaît.

Ceinture, échauffement : deux options sécurisantes

L’usage d’une ceinture lombaire n’est pas impératif, mais apporte une couche de sécurité notable dans les séries intensives. Pour les débutants, on privilégiera plutôt un format long (8 à 12 répétitions à 70 % du 1RM), avec adaptation progressive. L’échauffement inclut idéalement rotations du bassin et activités d’activation abdominale. Un kinésithérapeute partageait que plusieurs mouvements simples suffisent à préparer la zone, loin des routines complexes diffusées sur internet.

Bon à savoir

Je vous recommande de privilégier un échauffement ciblé intégrant rotations du bassin et activation abdominale avant chaque séance pour sécuriser votre dos efficacement.

Progression, fréquence et programmes d’entraînement

Nombreux sont ceux qui demandent : “À quel rythme faut-il pratiquer pour progresser ?” Il n’existe pas de recette universelle, mais on observe chez les pratiquants réguliers une moyenne de 1 à 3 séances par semaine. En général, après 6 à 8 semaines, le gain de force sur la chaîne postérieure devient tangible. (Un spécialiste en coaching note que varier les approches permet de préserver la motivation.)

| Objectif | Séries/Répétitions | Charge recommandée |

|---|---|---|

| Endurance | 8-12 reps/série | 70 % du 1RM |

| Force | 3-5 reps/série | 80–85 % du 1RM |

| Expert/Max | 1-2 reps/série | 90–95 % du 1RM |

Pour les débutants, il vaut mieux passer par une phase d’apprentissage (faible charge, priorité technique) puis augmenter progressivement, avec un carnet ou une vidéo pour suivre l’évolution. Comme disent certains entraineurs : “la clé reste une récupération surveillée et un mix de variantes pour éviter la routine ou la perte d’équilibre musculaire”.

Retour d’expérience : témoignages et conseils de coachs

“Jamais je n’aurais cru voir disparaître mon mal de dos grâce au soulevé de terre !” c’est le genre de remarque qu’on croise régulièrement auprès de sportifs découvrant les effets du deadlift. Une coach affirmait récemment avoir accompagné un senior : après 3 mois, la posture droite et l’aisance sont revenues au quotidien. Dernier point à noter, l’écoute du corps et la régularité font toujours la différence. Il vaut mieux réaliser 8 répétitions maîtrisées que finir épuisé avec le dos fléchi.

- Adaptez méthodiquement chaque variante selon votre morphologie et vos antécédents, c’est aussi pourquoi les résultats diffèrent d’un individu à l’autre.

- La phase technique reste prioritaire, même pour les plus aguerris : certains coachs ont constaté que le relâchement technique survient parfois après plusieurs années de pratique.

- Sollicitez un coach lors des premières séances pour corriger vos alignements, on constate souvent que le regard extérieur fait gagner plusieurs semaines d’efficacité.

Au fil des 6 à 8 semaines, la sensation de puissance et de stabilité s’installe progressivement. Ajustez vos repères, modifiez dès que nécessaire, et surtout, prenez le temps de mesurer les progrès constatés.

FAQ et ressources annexes

La curiosité n’est jamais inutile : en musculation, elle permet d’éviter bon nombre d’erreurs ou de blessures. Retrouvez ici les réponses aux demandes les plus fréquentes, enrichies de quelques ressources utiles pour aller plus loin.

Quels sont les muscles principaux travaillés ?

Ischio-jambiers, fessiers, quadriceps, lombaires, dorsaux, trapèzes, abdos et avant-bras : difficile de faire plus complet. Autrement dit, la variante et la gestuelle font évoluer le curseur du travail. Schémas visuels accessibles dans les tutoriels Nutriandco ou Supertrainers.

Comment cibler davantage les ischio-jambiers ?

Le soulevé roumain ou jambes tendues est généralement utile de tester, en réduisant la flexion des genoux : le ressenti sur l’arrière des cuisses se fait sentir, tout particulièrement lors des séries longues. Certains sportifs décrivent une tension distincte dès les premières répétitions.

Le soulevé de terre travaille-t-il les abdos ?

Indirectement, oui : transverse et obliques stabilisent la colonne à chaque levée. Pour mieux percevoir cet engagement, focalisez-vous sur la tonicité abdominale pendant tout le mouvement (un kiné recommande parfois de placer la main sur le ventre).

Quelle variante choisir pour les fessiers ?

Sumo deadlift ou trap bar : ces formats maximisent l’engagement du grand fessier, surtout avec une montée en charge progressive. En pratique, il est courant d’alterner selon ses objectifs.

Douleur au dos après séance : normal ou non ?

L’apparition de courbatures légères reste fréquente, mais toute douleur aiguë ou blocage est un signal d’alerte ; analysez la technique (dos arrondi, barre trop loin…). En cas de doute persistant, consultez un coach ou un kinésithérapeute pour obtenir un retour individuel.

Le soulevé de terre remplace-t-il des exercices d’isolation ?

Pour la chaîne postérieure, il complète, voire remplace, les extensions de jambes, curls ou hip thrust. Pourtant, un programme construit gardera quelques exercices d’isolation, afin d’assurer l’harmonie et la prévention des déséquilibres musculaires.

À quelle fréquence pratiquer ?

1 à 3 séances par semaine suffisent, selon le but recherché. Chez la plupart, les progrès deviennent visibles entre 6 et 8 semaines, à condition de travailler la technique et la régularité.

Ressources vidéos :

Découvrez les vidéos “Soulevé de Terre Technique” sur MyProtein France et Supertrainers, ou testez le simulateur de 1RM pour personnaliser votre montée en charge.

Si besoin d’un schéma anatomique, d’une FAQ ciblée ou d’un programme sur mesure, le guide interactif Nutriandco est accessible : suivez l’évolution par bloc hebdomadaire, et vous pouvez aussi consulter un coach diplômé pour affiner la posture.

Dernière mise à jour le 4 novembre 2025