Le choix entre proteines animales et proteines végétales ne relève pas seulement des chiffres ou des tendances du moment : il s’agit avant tout d’une recherche d’équilibre personnel, en tenant compte de vos préférences et de vos objectifs sportifs. Au fil des accompagnements réalisés, il apparaît que miser sur la diversité et la régularité des aliments reste la meilleure façon d’avancer, de soutenir sa récupération et de préserver son énergie au jour le jour, tout en intégrant, les considérations de budget ou d’écologie. Pour éviter de se perdre dans le langage technique de la nutrition, il vaut la peine d’adapter les apports à votre mode de vie, avec quelques astuces pratiques qui, finalement, font la différence au fil des semaines.

Résumé des points clés

- ✅ Miser sur la diversité et la régularité des sources de protéines

- ✅ Adapter les apports selon vos préférences et objectifs sportifs

- ✅ Intégrer des considérations de budget et d’écologie

Protéines animales ou végétales : réponse claire pour s’orienter

En dernier lieu, l’arbitrage entre protéines animales et végétales va dépendre de vos objectifs, de vos convictions et de votre rythme d’activité physique. Les protéines animales présentent l’avantage d’être relativement riches en acides aminés essentiels, avec une digestibilité élevée (90–99 %), et conviennent particulièrement à celles et ceux qui cherchent à améliorer leur performance ou à accélérer leur récupération musculaire. De leur côté, les protéines végétales séduisent par un impact écologique réduit et jouent un rôle central dans une alimentation variée ; leur coût est aussi le plus souvent (plus accessible).

On constate regulièrement qu’il est tout à fait possible de couvrir ses besoins avec des protéines végétales, à condition de marier judicieusement les sources (céréales + légumineuses). Pour un adulte, viser 0,83 g/kg/jour de protéines : soit 60 à 70 g par jour pour une personne de 75 kg assure un apport équilibré. Ce qui ressort, c’est la fréquence et la diversité des sources. Une formatrice en nutrition soulignait récemment que la meilleure approche reste la diversification : protéines animales ou végétales, l’essentiel est de suivre vos envies, vos convictions et d’observer ce qui fonctionne pour vous.

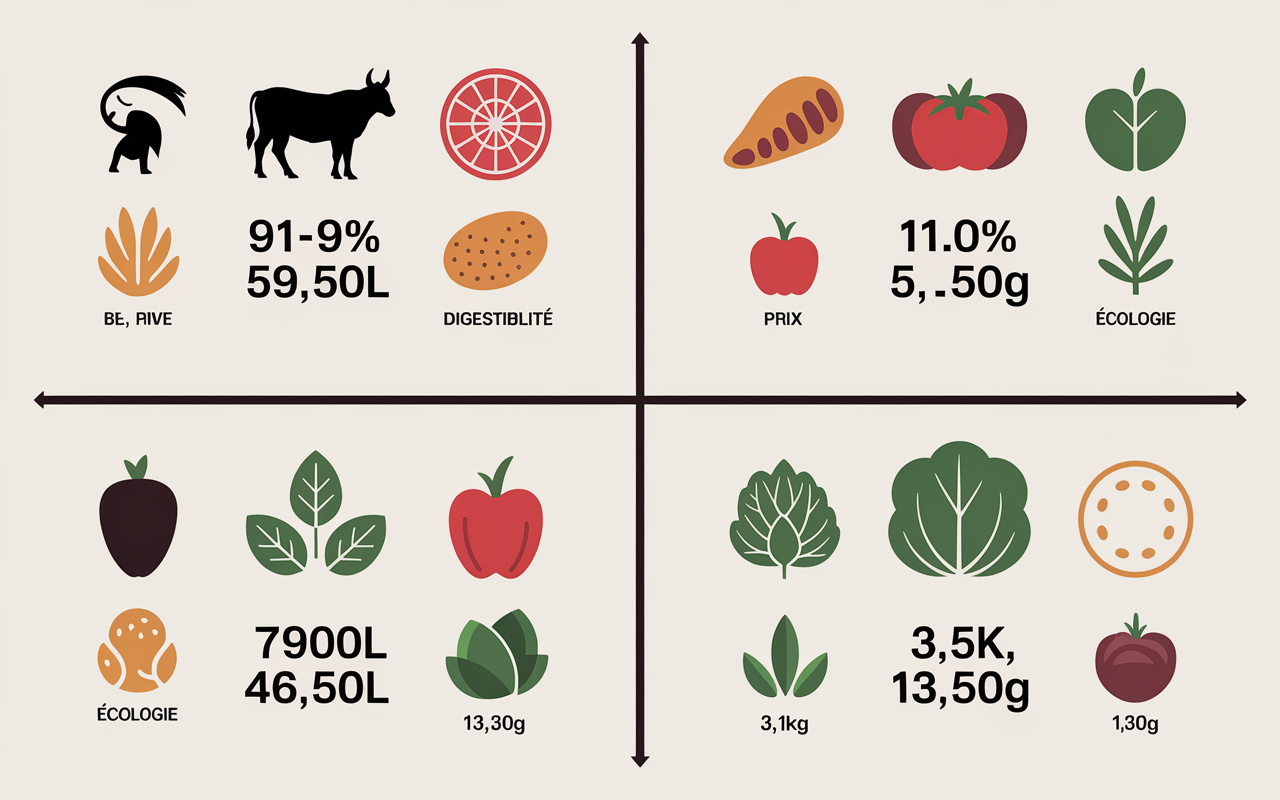

Tableau comparatif protéines animales/végétales

Pour simplifier le choix et éviter les complications inutiles, voici un récapitulatif des différences marquantes. Parfois, un simple coup d’œil suffit à clarifier les points clés et à avancer plus sereinement.

| Critère | Protéines animales | Protéines végétales |

|---|---|---|

| Apport protéique (g/100g) | 10 à 40 (volaille 25, bœuf 24, œuf 12) | 5 à 50 (soja texturé : 50, lentilles : 9, pois chiches : 8) |

| Acides aminés essentiels | Profil complet | Parfois limités (méthionine, lysine…) à associer sur la journée |

| Digestibilité | 90 à 99 % (score PDCAAS quasi-maximal) | 25 à 89 % (meilleur : soja, pire : céréales non transformées) |

| Prix moyen | Souvent élevé (bœuf, poisson), variable | Majorité abordable (céréales, légumineuses), hors produits transformés |

| Ecologie (eau, CO2) | Elevé (7900L eau/kg, 3,5kg CO2/100g bœuf) | Plus faible (4650L eau/kg, 130g CO2/100g oléagineux) |

Concrètement, les protéines végétales présentent des bénéfices écologiques et économiques, mais il faut penser à varier les aliments pour éviter un déficit en certains acides aminés. Quelques sportifs racontent avoir adapté leurs menus pour trouver l’équilibre qui convient à leur style de vie.

Zoom sur la digestibilité et l’effet matrice

La digestibilité détermine la façon dont votre corps absorbe réellement la protéine consommée. Une viande maigre ou un œuf peuvent afficher près de 99 % d’assimilation, tandis que les protéines végétales brutes plafonnent parfois autour de 50 à 70 % (sauf le soja texturé, qui se démarque côté végétal). Cette différence est loin d’être anodineun sportif ou une personne âgée souhaitant préserver sa masse musculaire aura tout intérêt à ajuster la taille de ses portions selon la source retenue. On peut supposer que cette vigilance fait la différence sur le long terme, si l’on en croit le retour d’expérience de plusieurs diététiciens en centre sportif.

Impact environnemental et sociétal

Impossible d’aborder le sujet sans evoquer l’impact environnemental. Ce point soulève désormais de nombreuses interrogations et figure parmi les priorités pour beaucoup d’entre vous.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : produire 1 kg de protéine carnée requiert environ 7900 litres d’eau, contre 4650 litres pour l’équivalent végétal. Si l’on regarde du côté du carbone, la production de bœuf libère 3,5 kg CO2 pour 100 g de viande, alors que les noix ou oléagineux se situent à 130 g seulement. Sur une année, cet arbitrage n’est donc pas anodin pour la planète. Il arrive qu’un utilisateur soit surpris ; même si 65 % des protéines consommées en France sont encore d’origine animale, les études montrent un recul progressif sous l’effet de la sensibilisation écologique et des recommandations publiques (la FAO estime que la demande mondiale de protéines pourrait augmenter de 60 % d’ici 2050).

Valeur sociale et éthique

L’idée de bien manger s’étend bien au-delà de l’assiette : le respect du bien-être animal, la qualité des modes de production, la rémunération juste des agriculteurs… autant d’aspects qui entrent en jeu chez certains consommateurs. Nombre de personnes se tournent vers le flexitarisme ou le végétarisme, autant par conviction personnelle que par souci de leur santé. Une formatrice cite régulièrement le cas de familles changeant progressivement leurs habitudes, motivées par ces enjeux sociaux et éthiques.

Bon à savoir

Je vous recommande d’associer céréales et légumineuses dans vos repas pour optimiser la qualité des protéines végétales et éviter les carences.

Combinaisons alimentaires pratiques

Il vaut mieux éviter de se compliquer la vie pour réussir à assimiler les protéines végétales. Associer céréales et légumineuses, que ce soit sur une journée ou dans un même repas, reste le réflexe clé.

Comment combiner efficacement ?

Prenons un exemple issu du quotidien : riz avec lentilles (ou pâtes et pois chiches). Quel est le raisonnement derrière ce duo ? Les céréales contiennent peu de lysine mais apportent méthionine, tandis que les légumineuses offrent la lysine mais sont plus pauvres en méthionine. En combinant ces deux familles, il devient possible de reconstituer l’équivalent d’une “protéine complète”. Si l’on cherche à respecter le ratio optimal, on vise généralement 1/3 de légumineuses pour 2/3 de céréales.

- Le petit-déjeuner équilibré : flocons d’avoine avec une cuillère de beurre de cacahuète

- Pour varier le soir : chili sin carne (haricots rouges et maïs/riz)

- Sport et récupération : salade de pois chiches avec pâtes complètes

C’est assez basique, mais au fil des mois, ces astuces répandues s’avèrent bien plus utiles qu’il n’y paraît pour maintenir un bon équilibre quotidien. Certains sportifs expliquent qu’ils ajustent regulierement ces associations, simplement en fonction de leur programme et de leurs goûts.

FAQ : carences, quantités, profils spécifiques

Parce que beaucoup d’entre vous posent des questions très précises et attendent des réponses opérationnelles, voici les points majeurs (illustrés par des situations vécues chez mes clients et lecteurs).

Les protéines végétales sont-elles complètes ?

Le soja, le quinoa et le sarrasin rassemblent tous les acides aminés indispensables, une performance équivalente à celle des protéines animales comme la viande maigre ou l’œuf. Les autres céréales ou légumineuses restent dites “incomplètes”, mais ce n’est pas vraiment un écueil dans la pratique, à condition de diversifier vos sources au fil de la journée. Une anecdote que rapporte une diététicienne : certaines familles végétariennes se débrouillent très bien sans jamais ressentir de manque, en variant simplement leurs menus.

Peut-on couvrir ses besoins uniquement avec des protéines végétales ?

On recommande souvent d’ajuster l’apport en lysine ou méthionine, et de porter une attention aux micronutriments (B12, fer, oméga-3). Pour les personnes mangeant végétarien strict (vegan), la vitamine B12 reste impérative, c’est le seul complément sur lequel on ne transige jamais. Certains nutritionnistes rapportent le cas de sportifs vegans ayant maintenu de bons résultats grâce à une vigilance adaptée.

Quelle quantité consommer par jour ?

Pour une personne adulte en bonne santé, il vaut mieux tabler sur 0,8 à 1 g/kg/jour (ex. : une femme de 65 kg aura besoin d’environ 55 g/jour). Pour ceux pratiquant un sport intense ou avancent en âge, il est suggéré de viser 1 à 1,2 g/kg/jour. Certains adeptes de la nutrition surveillent leurs macros de près : pour eux, tendre vers le haut de la fourchette s’avère souvent utile, en particulier lors des périodes de renforcement musculaire ou de sèche.

Les protéines animales sont-elles meilleures pour la musculation ?

Les aliments d’origine animale se distinguent par leur profil d’acides aminés et leur rapidité de digestion, ce qui optimise la récupération. Pourtant, il se constate chez certains végétariens des résultats tout à fait similaires, à condition d’avoir une stratégie d’association rigoureuse, et éventuellement de recourir à des compléments végétaux (soja isolé, pois) quand le besoin se fait sentir. En pratique, rien n’est figé ; ce qui compte, c’est l’adaptation.

Conseils personnalisés, simulateur et ressources à la carte

Vous souhaitez estimer précisément vos besoins, choisir intelligemment vos associations de protéines végétales pour la semaine, ou simplement vérifier l’organisation de votre alimentation ? À votre disposition : le simulateur de besoins protéiques, le guide PDF, ou une prise de contact pour un accompagnement personnalisé.

Dernier point à noter : dans la nutrition comme dans la pratique sportive, les vrais progrès se voient sur vous, jour après jour. Essayez, ajustez si necessaire, et surtout : accordez-vous de la confiance !

Dernière mise à jour le 26 octobre 2025